Negli ultimi anni, drammatici e interminabili, Michael Cimino passava le giornate in solitudine rivedendo vecchi film nella villa di Bel Air che aveva acquistato nei giorni di gloria. Nelle rare occasioni in cui usciva guidava personalmente la Rolls Royce acquistata all’epoca del Cacciatore, l’autista se ne era andato con il successo.

Faceva di tutto per mostrare, anche in quei momenti finali, un’immagine vincente nei confronti di Hollywood, che lo aveva ostracizzato dopo che il colossale fiasco dei Cancelli del Cielo aveva mandato in bancarotta la gloriosa United Artists. Aveva perennemente un sorriso ironico, persino sprezzante, ma era il primo a sapere quanto fosse inutile, e perfino patetica, quella commedia. L’unica cosa che gli era rimasta degli anni di trionfo era un po’ di denaro, e si faceva vedere nei luoghi di ritrovo dei movers and shakers come la Polo Lounge, dove spesso finiva per incontrare altri reietti che mettevano in scena la stessa commedia, come Peter Bogdanovich.

Grazie a Dino De Laurentiis era stato tra i pochissimi ad aver avuto una seconda opportunità, ma dopo il discreto successo dell’Anno del Dragone, aveva collezionato due nuovi disastri commerciali con Il Siciliano e Ore Disperate, e Verso il Sole, con il quale puntava a vincere la Palma d’oro, a Cannes non aveva ottenuto alcun premio, nonostante la giuria fosse presieduta da un amico come Coppola.

“Francis avrebbe potuto aiutarmi”, mi disse una sera, e nel tono la disperazione prevaleva sulla rabbia. Si era affezionato al sottoscritto, o forse ero semplicemente uno dei pochi che lo trattava con attenzione e affetto: era felice che avessi organizzato una retrospettiva dei suoi film al Museum of Moving Images nel Queens, e sapeva quanto fosse stato difficile: il suo nome, come dicono a Hollywood era veleno.

Nelle settimane che precedevano il debutto leggeva e rileggeva il discorso della sera inaugurale con l’emozione di un debuttante: erano troppi anni che era ignorato dalla stampa, salvo un ricorrente pettegolezzo su un suo presunto cambio di sesso. La solitudine e l’amarezza gli levavano il respiro, ma gli bastava un nulla per appassionarsi a parlare di cultura, a cominciare dalle lezioni sulla letteratura russa di Vladimir Nabokov, che riteneva la migliore lettura per capire l’essenza di ogni arte. E quando iniziava a parlare era seducente, contagioso: aveva una preparazione più profonda ed eclettica della maggioranza dei registi, e amava parlare di architettura, disciplina nella quale si era laureato studiando insieme a Jackson Pollock.

Tra i tanti progetti che non era riuscito a realizzare c’è l’adattamento della Fonte meravigliosa di Ayn Rand, ispirato a Frank Lloyd Wright, e una volta mi tenne sino a notte tarda a spiegarmi come l’avrebbe girato, in maniera del tutto diversa dalla versione di King Vidor. Era un uomo sorprendentemente spiritoso e conosceva una miniera di aneddoti: “Nel Siciliano offrii a Dirk Bogarde il ruolo di un principe, ma lui rifiutò”, mi raccontò una volta, e poi, imitandone l’accento inglese continuò: “Tesoro, ma come puoi offrire un ruolo di principe a una regina?”. Scoppiava a ridere fragorosamente, poi si bloccava improvvisamente, come se la realtà lo aggredisse.

Michael Cimino con Antonio Monda nel 2008 all’Auditorium della Musica di Roma

Una sera mi rispose gelidamente quando commisi l’errore di collegare il fallimento della United Artists a I Cancelli del Cielo: “Hanno usato il mio film come capro espiatorio per una bancarotta che sarebbe arrivata comunque, e Hollywood non aspettava altro per ridimensionare il ruolo degli autori: negli stessi anni hanno fallito al botteghino Peter con Daisy Miller e At Last Long Love e Bill con The Sorcerers. E poco dopo sarebbe toccato a Marty con Re per una notte e Francis con Un sogno lungo il giorno”.

Chiamava i colleghi per nome con una confidenza che non c’era più, e usò il cognome solo per attaccare l’autore di un libro devastante sul suo sfortunato capolavoro: “Steven Bach è un alcolizzato, come è possibile che anche tu lo prenda sul serio?”. Quando parlavamo, Bach era il direttore di Variety, ma all’epoca del film era il responsabile della United Artists.

Il titolo del libro Final Cut, The Making of Heaven’s Gate and the Unmaking of United Artists diceva chiaramente cosa pensasse della lavorazione e dei risultati del film, ma anche lui ammetteva che nei Cancelli del Cielo ci sono molti momenti straordinari, anche se i numeri rimangono impietosi: il budget iniziale di 7 milioni arrivò a 44 alla fine della lavorazione, pari a 200 al cambio odierno, a fronte di un incasso di un milione e mezzo. Per darvi un’idea di quello che successe sul set, Michael ottenne che nella scena iniziale del valzer a Harvard venisse trapiantata una quercia secolare proveniente dall’Inghilterra, e per ognuna delle 500 comparse in smoking e abito lungo dispose una bombola a ossigeno nel caso si sentissero male dopo l’infinito numero di ciak.

Era orgoglioso del risultato finale, e la raccontava nei dettagli, come se si svolgesse in quel momento davanti a lui: “Alla fine quello che conta è soltanto il film che hai realizzato”. Così come era fiero di aver imposto Isabelle Huppert al posto di Jane Fonda, voluta dalla produzione: uno dei capitoli del libro di Bach si intitola “Chi cazzo è Isabelle Huppert?”, che è quello che urlò il presidente della United Artists Norbert Auerbach quando sentì il nome dell’attrice francese. Anche su quel film raccontava infiniti aneddoti, a cominciare da Sam Peckinpah in visita sul set, che bevve da solo l’intera scorta di whiskey della troupe, o Willem Dafoe licenziato prima che iniziasse a recitare perché era scoppiato a ridere in un momento sbagliato.

Dopo la seconda, definitiva caduta si era dato alla scrittura, ottenendo anche un discreto successo in Francia, ma la passione rimaneva il cinema e tentò sino alla fine di adattare La condizione umana di Malraux, un altro libro che venerava. Mi parlava spesso di finanziatori improbabili che sparivano nel nulla, aggiungendo amarezza e sconforto sulla psiche duramente provata.

Solo i film gli sembravano affidabili e una sera lo incontrai per caso a New York a una proiezione al MoMA del Vangelo di San Matteo di Pasolini: “C’è sempre da imparare dagli artisti”, mi disse e rimasi colpito da come fosse cambiato nel fisico: un terribile incidente di automobile lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento di ricostruzione di numerose parti del corpo a cominciare dal volto, dove una plastica ne aveva reso irriconoscibili i lineamenti.

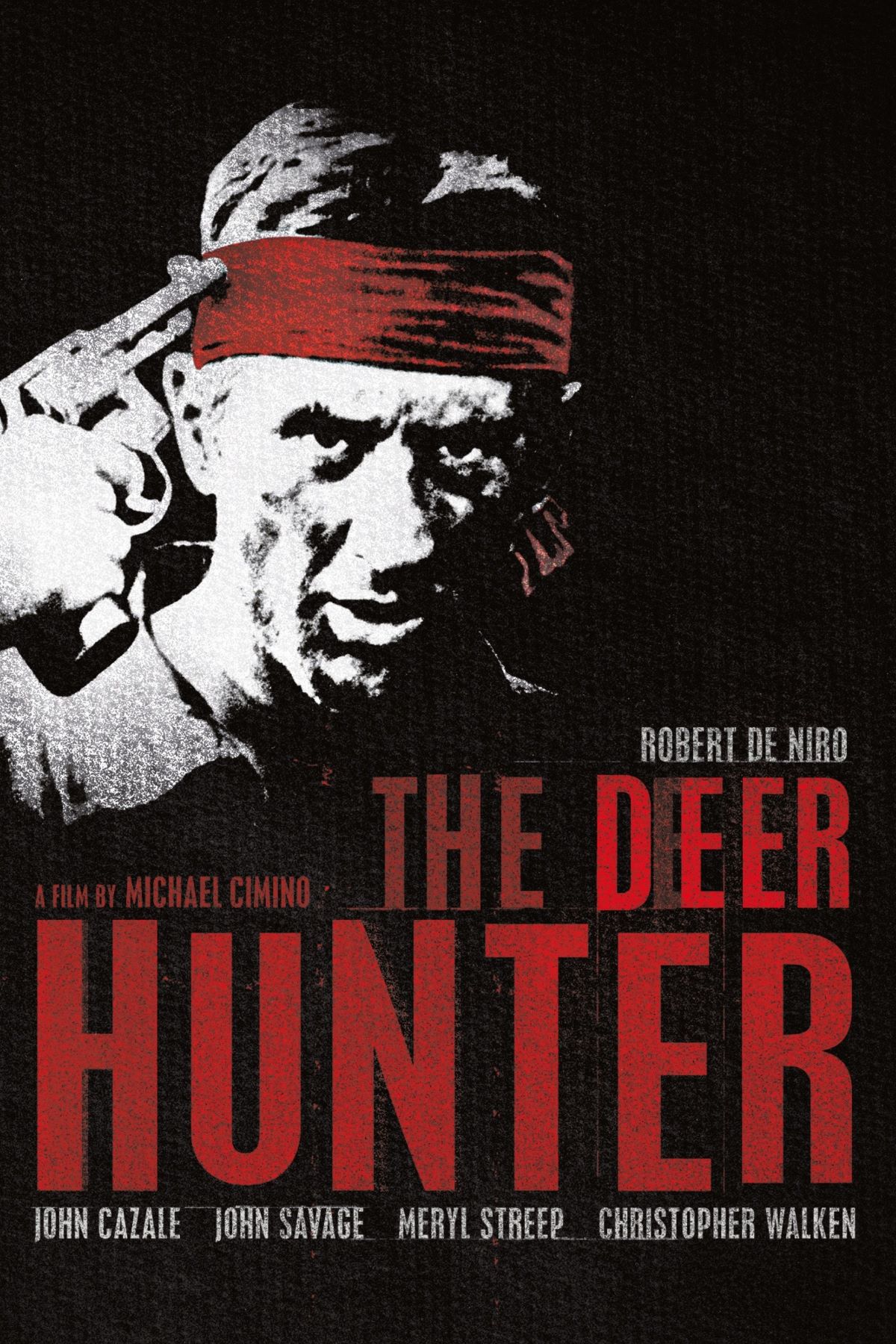

La locandina di Il cacciatore (The Deer Hunter), di Michael Cimino (1978)

Nasceva da questa mutazione la leggenda del cambio di sesso: era diventato magrissimo, quasi scheletrico, e zoppicava leggermente. Assomigliava a Edward mani di forbice, e come il personaggio di Tim Burton feriva il suo interlocutore ogni volta che tentava di abbracciarlo, ma non ci voleva molto a capire che dietro i modi bruschi era lui ad avere un enorme bisogno di calore. Era troppo orgoglioso per ammetterlo e anche nei momenti in cui mostrava tutta la sua fragilità, c’era sempre qualcosa di grandioso nelle sue ambizioni, nella cultura e nel suo sguardo sul mondo, libero da ogni intellettualismo e ideologia: aveva la stessa attitudine di Norma Desmond, la protagonista di Viale del tramonto, quando dice “io sono grande, è il cinema che è diventato piccolo”.

Mai come quella sera mi fece pensare a Icaro, schiantato al suolo perché si era avvicinato troppo al sole, o anche a Prometeo, il titano martoriato per l’eternità per aver osato rubare il fuoco agli dei per donarlo agli esseri umani. Viveva così il suo rapporto con l’arte: una missione imprescindibile da eseguire con una dedizione religiosa. La settima arte era la sua vita e non concepiva alcuna differenza tra il cinema di genere e quello considerato d’autore, come si vede dal magnifico esordio Una calibro venti per lo specialista, girato al servizio di Clint Eastwood. Trovava sempre un angolo inaspettato e illuminante su qualunque film, e ripeteva che la sua trinità cinematografica era formata da Ford, Kurosawa e Visconti, ai quali aggiungeva, subito dopo, David Lean. Parlava dei registi della sua trinità con ammirazione sconfinata, commuovendosi sino alle lacrime di fronte a Ludwig, che definiva “uno struggente autoritratto di Visconti”.

Michael Cimino sul set

Di Kurosawa ammirava come riuscisse a combinare l’arte con lo spettacolo, e di Ford l’intimità con l’epica: “Non sono mai riuscito a girare nella Monument Valley, appartiene a lui,” mi confidò, e nel tono della voce c’era deferenza e venerazione.

Quando parlava studiava le reazioni del suo interlocutore, la gioia della sua condivisione doveva essere anche di chi ascoltava e una volta mi raccontò quanto fosse felice che l’Oscar per la regia del Cacciatore gliel’avesse consegnato Coppola chiamandolo “my colleague and paisà Michael Cimino”. Ed era ancora più contento che quello vinto come migliore film fosse stato consegnato da John Wayne. “Un monumento del cinema”, mi disse, spiegando quanto fosse ottusa la critica cinematografica che non lo amava per le sue idee politiche. “I film sono belli o brutti, e gli artisti sono autentici o fasulli: è assolutamente irrilevante se siano di destra, di centro o di sinistra”.

È quello che si può dire del suo film più celebre, che esce nuovamente nelle sale in una copia restaurata grazie alla Lucky Red. Oggi è considerato un capolavoro assoluto, ma all’epoca venne tacciato di essere un film reazionario per la scena della roulette russa nella quale campeggia la fotografia di Ho Chi Minh e per aver raccontato la tragedia del Vietnam partendo dai traumi subiti dai soldati americani.

Lo avrò visto almeno dieci volte, questo film straordinario, e quando ne parlava, Michael si soffermava soprattutto sul matrimonio: anche in quel caso raccontava come se lo stesse girando e a me veniva sempre in mente lo stupore, e poi l’entusiasmo che provai la prima volta per quella scena dai tempi dilatati, così anomala rispetto alla struttura classica del cinema americano. E ricordo ancora oggi il brusio che si ripeteva a ogni proiezione quando gli sposi lasciano cadere due gocce di vino mentre bevono di fronte al sacerdote: la coppia non se ne accorge ma la tragedia sta per travolgerli.

È miope e limitativo definire questa grande opera d’arte una pellicola sul Vietnam: Il Cacciatore è un film sull’amicizia, sulla capacità di sopravvivenza, su quello che Shakespeare definiva gli spasmi degli amori incompiuti, e su come un grande paese riesca a riconciliarsi con se stesso dopo una tragedia. Soltanto l’ottusità ideologica di quegli anni interpretò per trionfalismo il mesto momento di orgoglio nel finale, con i personaggi che cantano God Bless America.

Non c’è volta che non mi commuova quando John, interpretato da quel meraviglioso caratterista che risponde al nome di George Dzundza si mette a piangere da solo poco prima di unirsi agli amici e brindare alla salute di Nick (Christopher Walken), morto giocando alla roulette russa contro Michael (Robert De Niro): mi ha sempre colpito che il protagonista abbia il suo stesso nome e non ho mai avuto il coraggio di parlargliene.

“È questo che vuoi”?, gli aveva detto Michael, puntandosi la pistola alla fronte prima di sparare, accettando il rischio di morire. “È questo che vuoi?”, ripete, ed è un momento di tensione insopportabile, e fortunatamente il colpo non esplode. Poi tocca a Nick, trascinato nel baratro della roulette russa da un francese che lo ha sedotto dicendogli: “Chi dice no allo champagne dice no alla vita”.

Christopher Walken e Robert De Niro (di spalle) in una scena di Il cacciatore, di Michael Cimino (1978)

È una scena straziante, e ogni volta che la rivedo spero che Nick si fermi, che sopravviva, che torni a casa con l’amico che si è tuffato nuovamente nell’inferno di Saigon per salvarlo. Ma Nick ha scelto la morte, o forse è già morto da tempo e soltanto il suo corpo è sopravvissuto sino a quel momento. Il suo sguardo allucinato prima dello sparo è un’immagine indelebile, come il pianto di Michael che ne abbraccia il volto straziato e coperto dal sangue.

Per quell’interpretazione Walken vinse uno dei cinque Oscar con cui venne celebrata la pellicola ed è entusiasmante vederlo duettare con De Niro, che in un altro momento passato alla storia gli spiega che quando si caccia un cervo bisogna sparare “un colpo solo”. È una questione di lealtà nei confronti dell’animale che soltanto Nick può capire, certamente non l’inetto Stan, interpretato splendidamente da John Cazale, che girò il film gravemente malato e morì pochi mesi dopo di leucemia.

Ma l’intera pellicola è piena di scene indimenticabili, a cominciare dall’intero gruppo di amici che canta Cant’ Take My Eyes off You in un pub: è il loro ultimo momento di felicità e riusciamo a comprendere le psicologie di ognuno dal modo in cui cantano, bevono, sorridono, giocano al biliardo, accennano a passi di danza. Il pub è immerso nel buio e fuori c’è il sole, ma la giornata è gelida.

Ogni volta che rivedo quella sequenza provo innanzitutto una profonda gratitudine per come Michael abbia concepito una scena così perfetta e un film così meraviglioso, e poi sono travolto da un sentimento di identificazione, illogico e assurdo, nei confronti di quel gruppo di operai di un’industria siderurgica di Pittsburgh: la grande arte arriva a questo. E provo lo stesso sentimento nel momento più struggente del film, con Michael che si rifiuta di partecipare a una festa organizzata in suo onore quando torna dal Vietnam.

Michael Cimino, Robert De Niro e Meryl Streep sul set de Il cacciatore (1978)

Ci sono tutti i suoi amici e i compagni di caccia ad aspettarlo, tra i quali l’inetto Stan, il passionale John e anche Axel, interpretato da un autentico operaio siderurgico chiamato Chuck Aspegren. Ma Michael preferisce starsene solo in un motel: in una squallida stanza ammobiliata lo vediamo mettersi improvvisamente la mano sul volto come se sentisse tutto il dolore del mondo, mentre parte la struggente cavatina di Stanley Myers. Rimane lì, solo, mentre uno stacco ci fa vedere il fiume che attraversa lentamente quella triste città industriale. Poi, la mattina dopo va a trovare Linda (Meryl Streep) della quale è innamorato, sapendo però che lei ama Nick, rimasto in Vietnam. È un momento cinema allo stato puro e di altissima poesia, fatta di sguardi, di cose non dette, di silenzi imbarazzati e di magnifica recitazione al servizio di una regia talmente grande da essere invisibile.

Di Linda sappiamo che ha un padre alcolizzato e che lavora in un supermercato: pochi personaggi sono stati raccontati in maniera così indimenticabile con un paio di tocchi di pennello, e nella dignità di questa donna abusata dal padre e dalla vita c’è tutta la forza del suo paese, che Michael nonostante tutto, come il suo omonimo protagonista, continuava ad amare e a celebrare.

Antonio Monda presenterà Il cacciatore di Michael Cimino stasera (lunedi 22 gennaio) alle ore 20 al cinema Nuovo Olimpia di Roma.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma