C’è un’immagine inquietante nel brano d’apertura del nuovo album I/o di Peter Gabriel: il carcere ideale, quello progettato alla fine del 1700 da Geremy Bentham affinché un solo guardiano potesse gestire agevolmente una grande quantità di detenuti. Impossibile non cogliere subito il parallelo con la condizione di questo presente sorvegliato e paranoico. D’altronde Gabriel dai suoi fasti progressive negli anni Settanta ad oggi ci ha abitato a finezze concettuali, a stare in guardia e ad immaginare sempre un presente migliore.

Nel testo Gabriel descrive un mondo globalizzato in cui le informazioni sono ovunque come “tentacoli che ti avviluppano” (“and we reach across the globe / We got all the information flowing (…) Tentacles around you”). Ma cosa fa immediatamente dopo? Propone una soluzione: il suo Panopticom (con la m anziché la n), un progetto visionario (e realmente in via di realizzazione) per costruire una conoscenza diffusa e condivisa da ognuno grazie ad un “globo” di dati open source, gratuitamente accessibile a tutti e da tutti implementabile, sull’esempio delle blockchain. Utopico? Può darsi, come tutti i più grandi artisti.

E qui ne abbiamo uno con la A maiuscola che in epoca di disimpegno e di canzoncine-spot di pochi secondi editate per Tik Tok, costruisce brani (e album) di concetto e di durate superiori ai 4 minuti. C’è addirittura una canzone che sfiora la durata di otto minuti, apriti cielo! In I/o di Peter Gabriel – che incredibilmente è schizzato al numero uno della classifica britannica – si pensa.

I temi più urgenti del nostro tempo sono tutti concentrati in questi testi lucidi e a tratti drammatici: il controllo, lo sfilacciamento dell’identità attraverso l’uso pubblico dei propri dati personali, la perdita del confine tra bene e male (“We lost the line between the good and bad / We lost the line between the sane and the mad”), la consapevolezza che le vite dei cittadini sono gestite da un potere finanziario che è ben al di la di questi confini (“Out in the market, all our lives are on sale” canta assieme all’orchestra in The Court), le questioni religiose (su Four Kind of Horses che cita il celebre racconto zen sui quattro cavalli).

Ma c’è anche posto per l’ottimismo, come nell’incedere funk di Road to Joy, una nuova Shock the Monkey, dove Gabriel si apre all’entusiasmo: “Tornato al mondo / percorrendo la strada della gioia” (“Back in the world / Walking down the road to joy”) o per la spiritualità con Olive Tree, che celebra la necessità di stare connessi agli altri tentando di uscire dal nostro egocentrismo, male assoluto di questa epoca.

E ancora spazio per l’amore, come sulla ballad So Much, dove confessa che ci sono molte cose per cui vivere, e l’amore è quella più in alto di tutte. In effetti è l’amore a tornare più di qualsiasi altro argomento in tutto il disco: l’amore e la sua potenza guaritrice nella sognante Love Can Heal, l’amore per chi non c’è più nella bella ballad pianoforte, archi ed elettronica And Still (dedicata ai genitori scomparsi di Gabriel): “E tuttavia soffieranno venti caldi / Tuttavia, tutti i fiumi scorreranno / E ancora, l’erba verde crescerà / In ogni posto in cui scelgo di andare / Ti porto dentro di me”), nella chiusura pacificatrice.

Peter Gabriel, la copertina di I/O

Un disco omeopatico questo atteso da vent’anni dall’ex leader dei Genesis (l’ultimo di inediti è Up e risale nientemeno che al 2002, mentre le ultime uscite sono state l’lp di cover Scratch My Back e una riedizione orchestrale di vecchi lavori, New Blood) visto che ha deciso di renderlo disponibile canzone dopo canzone in un arco di tempo che è andato dal 6 gennaio al 27 novembre di quest’anno, per poi pubblicarlo finalmente su disco. Dodici canzoni in due versioni: una luminosa e l’altra dark.

D’altronde, uno come Gabriel, al passo con la tecnologia da sempre, sa bene come l’album (tanto meno il concept) al tempo del consumo usa e getta della musica, non abbia più nessun senso. E il risultato è rassicurante e avvolgente: la voce del 73enne Gabriel è prodigiosa, come se il tempo si fosse fermato negli anni Novanta, periodo in cui in effetti sono nate la prime canzoni di questo disco. Non a caso la band conta i suoi fidati collaboratori di sempre: Tony Levin al basso, Manu Katché, alla batteria e David Rhodes alla chitarra, oltre al funambolico Brian Eno ai sintetizzatori e alla produzione dell’album.

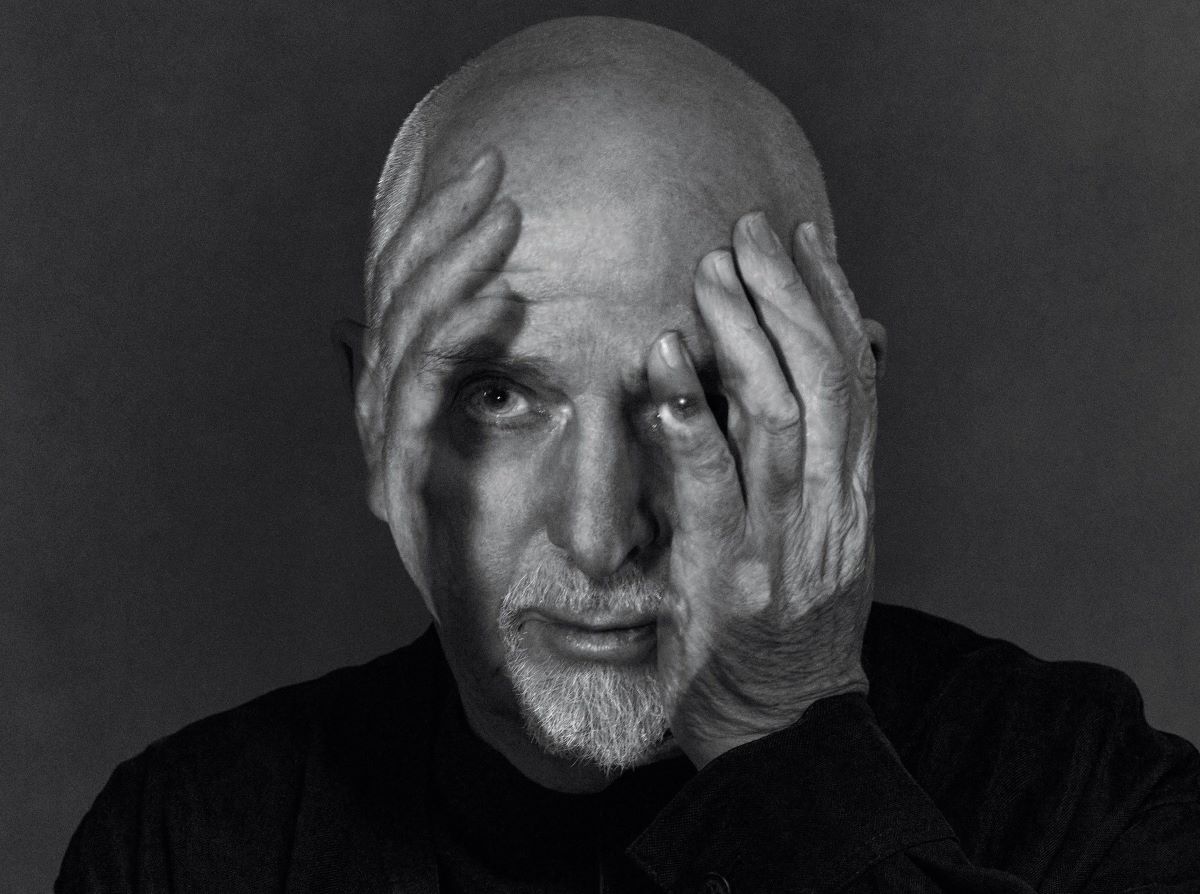

Peter Gabriel

Un doppio disco che non si allontana dalle note produzioni di Gabriel ma che suona magnificamente maturo e rischia di insegnarci qualcosa che in tanti hanno dimenticato, perché è una riflessione pacata e illuminata sul nostro tempo, e, nel brano di chiusura “Live and let live” (“Vivi e lascia vivere”, ispirato alle guerre di oggi, dal Medio Oriente all’Ucraina) afferma la necessità e il sacrosanto valore del perdono.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma