Mafia, pizza, mamma e mandolino contro krauti, nazisti, birra e kartoffeln. E contro haute cuisine, brasserie, baguette, baschi. Già che ci siamo, parliamo degli spagnoli che sono passionali e degli inglesi, quegli spocchiosi, che mangiano malissimo, per non dire dei neri che ovviamente hanno il ritmo nel sangue. Ma anche dell’improvvisazione e della cialtroneria tutta italiana, contro la precisione e l’ossessione per le regole dei tedeschi. E via stereotipando. Ora, nel racconto della criminalità organizzata, quello della triade donna vittima donna boss e donna pentita è un altro filone molto potente in quanto a stereotipi.

Il che ovviamente non vuol dire che non sia una realtà drammatica, concreta e reale: vuol dire solo che nella narrazione delle mafie – che si nutre di un’infinità di cliché, sui quali è costruito per esempio il meccanismo comico di una serie come i Sopranos mentre il Padrino di Francis Ford Coppola ha fatto da imperituro modello – la spinta verso l’iconizzazione dei personaggi e delle situazioni è particolarmente forte.

Una scena di Barbie di Greta Gerwig

E certo anche Barbie – il film dei film, il mega campione degli incassi dell’anno appena trascorso – è tutto costruito intorno ad uno stereotipo – per semplificare diciamo quello della bionda stupidina oggettificata – che nel gioco costruito da Greta Gerwig diventa il suo suo opposto, estremizzando il già visto, l’apparente ovvio, così come Ken si tramuta nel colmo della mascolinità demente, anche questa smontata come in una costruzione Lego da dismettere.

D’altronde l’equilibrio tra racconto e cliché è un filo molto sottile (lo è anche nel giornalismo, figurarsi nel cinema e nella serialità televisiva): una comunicazione efficace, la potenza di una storia, si fonda sul costante bilanciamento tra quel che lo spettatore conosce, si aspetta, e quel che non si aspetta, l’inatteso, lo sconosciuto. Nel caso del racconto sulla mafia il gioco si fa però particolarmente pericoloso per noi abitanti del Bel Paese, di Dante e dei navigatori. Perché non c’è un solo luogo del mondo in cui la nostra tradizione in quanto a criminalità organizzata non faccia parte del bagaglio di cliché dell’italianità.

Marlon Brando nei panni di Don Vito Corleone nel Padrino di Francis Ford Coppola

E la forza dello stereotipo è portentosa: a chi sia capitato di vivere a cavallo tra due paesi, è una presenza costante, da una parte e dall’altra, con la quale ci si trova a combattere incessantemente, in qualsiasi ambiente sociale. Una specie di immensa nebulosa di convinzioni e credenze, una sorta di gigantesco frullato nel quale vengono meno tutte le ambiguità, le sottigliezze, le sfumature, le differenze, i dettagli che non immagineresti. La Treccani la dice meglio: lo stereotipo è “l’opinione precostituita su persone o gruppi che prescinde dalla valutazione del singolo caso ed è frutto di un antecedente processo d’ipergeneralizzazione e ipersemplificazione, ovvero risultato di una falsa operazione deduttiva”. Ecco.

Ebbene, c’è da dire che stereotipo può essere molto pericoloso, ed è pervasivo. Oltre tre anni fa lo Spiegel pubblicò un editoriale che fece clamore: scriveva, l’autorevole settimanale tedesco, che la Germania ha “un’immagine distorta e fatale dell’Italia”, un’immagine che finirà per “fare a pezzi l’Unione europea”. Quest’immagine, argomentava l’autore dell’articolo, era frutto proprio della prevalenza dello stereotipo, su su fino alla classe politica.

Il problema, affermava il giornale, era “tutta questa arroganza tedesca che – non solo adesso, ma soprattutto adesso – è particolarmente tragica” (il riferimento era al Covid, che in quel momento colpiva in maniera dura soprattutto il Bel Paese, con la sfilza delle bare a Bergamo). E non solo perché “la solita lagna tedesca ha a che fare con la realtà della vita degli italiani quanto i crauti hanno a che vedere con le abitudini alimentari dei tedeschi”: lì si parlava in particolare dell’idea dell’Italia che non risparmia, spendacciona, che si fa beffe del bilancio europeo, controargomentando che “l’Europa rischia di sprofondare nel dramma, non perché gli italiani sono fuori strada, ma a causa di una parte predominante della percezione tedesca”.

E qui cadeva l’asino, come si suol dire: “Forse è per colpa dei tanti film sulla mafia”, insinuava il settimanale tedesco ironizzando sui rispettivi stereotipi tra i due paesi, “forse è solo l’invidia per il fatto che l’Italia ha il clima migliore, il cibo migliore, più sole e il mare”.

Il poster ufficiale di The Good Mothers

Ora, battute a parte, è notevole che a scrivere queste righe sia stato proprio lo Spiegel, che negli anni settanta pubblicò una copertina estremamente controversa – passata alla storia – che ancora oggi viene presa ad esempio in quanto a potenza dello stereotipo: sotto il titolo “Meta vacanziera: Italia” la foto era un piattone di spaghetti con sopra una rivoltella. Il concorrente italiano Epoca se ne uscì con una risposta in tono: “In Germania stanno meglio?” era il titolo, l’immagine recava un piatto di crauti con sopra degli immensi Wurstel e un grosso manganello nero. Sì: l’apoteosi dello stereotipo per rispondere ad uno stereotipo. E’ la solita tiritera: “noi” contro “loro”, intere categoria prese come monadi inscindibili, come non fossimo, ciascuno di noi, storie diversissime l’uno dall’altro anche all’interno delle nostre teoriche patrie, che siano geografiche o morali, etniche o culturali. Perché la verità, alla fine dei giochi, è un’altra: ognuno di noi è un vortice di storie, un crocevia di appartenenze, un crogiuolo di contraddizioni.

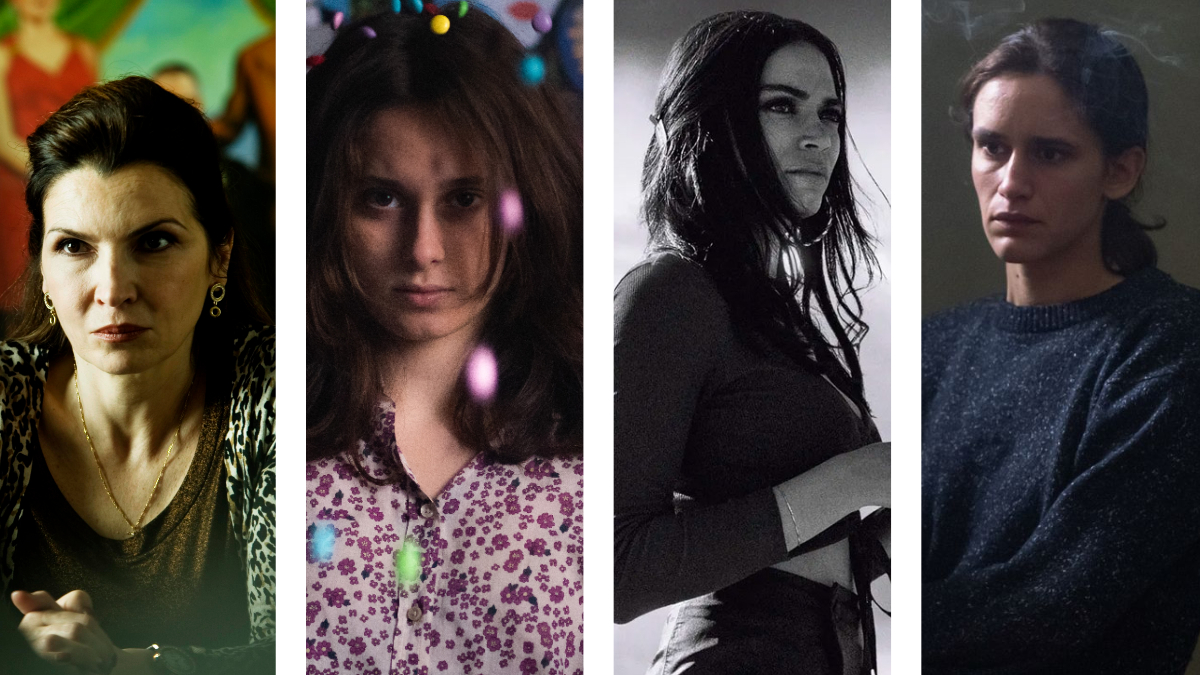

E allora vien da pensare che le nuove serie italiane – The Good Mothers tra queste – possono fare un lavoro importante, per quanto difficilissimo, nello smontare e rimodulare le meccaniche dei cliché italiani: le donne all’interno e intorno alla criminalità organizzata così come la lunghissima teoria di preti, santi, carabinieri, scienziati, imprenditori e statisti tutti nobilissimi che formano da svariate decadi l’ossatura fondante delle fiction tricolori.

Perché sì, pure questo va detto: tra marescialli napoletani simpatici e commissari milanesi un po’ ostici, le zie Gine molto empatiche e sagge, mafiosi cattivissimi ma intensi e mamme straordinarie in cucina che hanno scompensi cardiaci se il figlio a 35 anni annuncia che se va di casa, il racconto popolare dell’Italia ha bisogno di una bella rifondazione. Che, in effetti, è già iniziata da tempo, ma bisogna continuare a sostenerla convintamente: ché la via dell’emancipazione dallo stereotipo è lunga e infestata dai fantasmi delle buone intenzioni. Che producono nuovi stereotipi. Un bel labirinto, non c’è che dire.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma