Tra le varie proposte sull’origine della parola mafia da parte dell’Accademia della Crusca, compare l’arabo mo’afiah, che sta per “arroganza, tracotanza, prevaricazione”. In paesi di origine mediorientale, dove lo hijab per anni è stato segno di oppressione (cambiando nel tempo valore culturale, diventando addirittura simbolo di indipendenza), era scontato che un simile termine, mo’afiah, potesse appartenere solamente al circolo degli uomini.

Arroganza, tracotanza e prevaricazione non andavano certo d’accordo con l’idea di donna placida, servizievole e sottomessa che si aveva al tempo (e, in alcuni casi, ancora oggi), ed era perciò da attribuirsi solamente ai possessori di gameti maschili. Per secoli le società occidentali e orientali si sono basate su dogmi di dominio e controllo verso la vita e la libertà delle donne, che anche nella rappresentazione non potevano rispecchiare aggettivi che erano impossibili da associare a loro, e che hanno attraversato gli eoni – e le storie – prima di poter arrivare a una corretta e variegata figurazione.

La donna, dunque, inabile nel vedersi affiggere come arrogante, tracotante e prevaricatrice, è caduta nello stereotipo perfettamente opposto rispetto a quello della rettitudine e dell’immacolata concezione, facendosi (e facendola) cattiva e peccatrice. La sussurratrice della tentazione, il serpente che ti fa mangiare la mela. Nasce, nella rappresentazione dei racconti sul grande schermo, la femme fatale. Subdola come lo spacco del suo vestito, affilata come il tacco della sua scarpa.

Barbara Stanwyck ne La fiamma del peccato (1944)

L’iconografia del cinema classico è piena di donne che attraggono per il loro fascino e non si scompongono minimamente se non per protrarsi verso il corpo e le labbra delle loro vittime. L’esotica Mata Hari di Greta Garbo, l’androgina Lola Lola di Marlene Dietrich, la subdola manipolatrice Barbara Stanwyck ne La fiamma del peccato. Solo più tardi, dopo che il Codice Hays mise a nanna per diverso tempo sesso e sangue e il cinema decise poi di ribellarsi, le donne poterono finalmente fare un ulteriore passo in avanti, passando da oggetto del desiderio (mortale) a criminali patentate. Sempre, però, al fianco di un uomo.

Dalle donne “cattive” alle gangster moderne

Gangster Story, di Arthur Penn del 1967, è la storia dei celeberrimi Bonnie e Clyde che ha aperto la strada alla New Hollywood. È vero, vediamo che le donne hanno finalmente trovato un’altra direzione, ma era troppo presto per ritrarle ancora come semplici assassine fredde e solitarie, mostrandole sempre a farsi forza le une con le altre. Da Thelma & Louise (1991) ci sono voluti anni per arrivare a gruppi organizzati come Widows (2018), per opere in cui le donne criminose non erano più delle sole mine vaganti, ma sapevano nuotare come squali al pari degli uomini.

In Italia, il concetto di donna criminale è relativamente nuovo, nei film e nella serialità soprattutto. Per molto tempo lo è stata anche l’idea di mettersi al pari con un panorama mondiale che amava le storie dei cattivi, i quali oltreoceano sembravano sempre più fighi e gagliardi di quanto potessero essere i nostri. Da dove trarre, quindi, se non proprio dalla fonte più malvagia e spietata della nostra cultura italiana?

Lo ha comunque dovuto fare prima un (italo)americano, Francis Ford Coppola con Il padrino, ma quando si è capito che poteva esserci un varco d’accesso per creare racconti avvincenti (simil gangster) anche qui, mescolando tra inventiva e realtà, si è subito pensato: perché non scavare a piene mani? Anche il mercato italiano decide perciò di prenderne atto, in un processo espanso a macchia d’olio e visibile a partire dalla sinossi delle storie seriali che raccontano la criminalità organizzata del nostro paese.

Da Gomorra a Bang Bang Baby: l’inizio (e la trasformazione) di tutto

Tra tutte, i due capostipiti del genere mafia-drama sono stati Gomorra e Suburra. Nella prima, la figura femminile si fa man mano sempre più centrale e trainante, cominciando dalle dinamiche interne familiari, fino ad arrivare ad una presa di potere definitiva. Nella famiglia Savastano, protagonista della serie dal libro omonimo di Roberto Saviano, le gerarchie parentali si ristabiliscono a partire dalla morte di don Pietro, al quale succede la moglie donna Imma, matriarca indiscussa.

In seguito, si affermano anche Scianel e Patrizia: esempi di mogli, compagne, madri e al contempo temibili boss di quartiere. Sono donne scaltre, furbe, lungimiranti, che prendono l’autorità esercitata in famiglia e la portano sulle proprie spalle, anche al di fuori delle mura casalinghe.

Pietro Savastano e Imma Savastano (Fortunato Cerlino e Maria Pia Calzone) in Gomorra

Una rappresentazione sempre meno androcentrica, che si fa via via più forte di pari passo con gli svolgimenti narrativi. Di capitolo in capitolo si affermano personaggi femminili – pur sempre affiancati all’uomo a livello parentale, sentimentale o lavorativo – che alla fine dei giochi prendono in mano la situazione e trainano autonomamente le svolte criminali.

C’è poi il caso recente della capo-clan Kristin di Mafia Mamma (commedia demenziale di stampo però americano, che crea un ponte dieci anni dopo col Cose nostre – Malavita del 2013 di Luc Besson), ma ancor più Bang Bang Baby, storia inconsueta di una famiglia di ‘ndrangheta in cui la figura di Nonna Lina ricorda molto per sembianze e ruolo quella di Donna Adelaide, tirannica madre capo-famiglia degli Anacleti in Suburra.

Nell’ultimo decennio sempre più produzioni italiane hanno dunque deciso di raccontare la criminalità organizzata in ottica matriarcale. Con donne che – seppur in alcuni casi non la detengano affatto – esercitano la potestà familiare in maniera più o meno diretta, ma che si rivela poi oggettiva a conti fatti.

In concomitanza con il dispiegarsi di queste storie, e con il loro apprezzamento da parte del grande pubblico, nasce la necessità di inserire nella finzione anche l’elemento del reale. Basti vedere A Chiara, pellicola in cui Jonas Carpignano racconta quella che, in alcuni casi, può essere la condanna delle radici familiari e l’impossibilità di evoluzione delle realtà criminali dal punto di vista femminile.

Di una giovane ragazza che trae dalla sua emancipazione non la volontà di comandare, bensì la richiesta di un distacco dall’ambiente in cui è cresciuta ed è intrappolata. E proprio da questa impossibilità di reagire, forse, prende vita un’altra tendenza: il mischiare reale e immaginifico, astratto e concreto, al fine di ribaltare una volta per tutte quest’immobilità e subordinazione femminile.

La mafia cinematografica, tra finzione e realtà

Allora la serialità e la cinematografia italiane danno vita a donne di mafia, di camorra e di ‘ndrangheta tratte dal vero, vendicative, spietate e crudeli. Anche a patto di tradire la propria provenienza. Donne che si rendono parte attiva della criminalità che loro stesse organizzano. Non più costole dei propri uomini o figli maschi. Non più soggiogate alle logiche di potere che questa volta loro stesse esercitano.

Ma è qui che avviene l’incredibile. È qui che nelle narrazioni il ruolo attivo delle donne di mafia diventa non più solamente il raggiungimento dello status di boss. È come se, sempre tra finzione e fantasia, le storie avessero capito che la vera forza, l’autentica importanza del rappresentare racconti di mafia, fosse lo scardinarne l’idea di individui criminosi intoccabili e imbattibili, ricollocando l’umanità al centro. Ne è esempio Rosa Di Fiore, che per Ti mangio il cuore viene trasformata nella protagonista Marilena Camporeale, interpretata dalla cantante Elodie.

La pellicola di Pippo Mezzapesa, tratta dal romanzo di inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è la rivisitazione del ruolo di una madre che, tra le prime pentite della storia nella mafia garganica (tra le più recenti per ordine di nascita), decide di diventare collaboratrice di giustizia nel 2008 dopo essere stata la Elena di Troia che aveva riacceso la guerra tra i Tarantino e Ciavarella.

I suoi figli, tre di un boss e uno dell’altro, “non avrebbero avuto la possibilità di essere normali”, disse anni dopo in un’intervista televisiva di Cose nostre sulla Rai. Allora scelse di confessare, di pentirsi e non essere più la bella del paese, la compagna del malavitoso (dei, in questo caso), ma di spezzare una maledizione a cui sarebbero stati costretti altrimenti anche i suoi bambini. E quel spezzare lì è fondamentale. Non permettere che la catena si ripeta.

Fa in modo che non avvenga anche la Rosa (nome, probabilmente, non preso a caso) dell’attrice Lina Siciliano in Una femmina, che viste le conseguenze del pentimento della madre, si impegna affinché non faccia la sua stessa fine (lei, come i figli). Dopo aver visto il genitore denunciare e tornare indietro per non mettere in pericolo il futuro dei suoi pargoli, lanciata l’esca e costretta poi a ingerire dell’acido, Rosa nel film di Francesco Costabile fa dell’Ndrangheta il campo di battaglia per una vendetta del tutto personale, che se ne frega delle leggi non scritte, ma ritenute sacre delle famiglie della Calabria (e di tutta la mafia).

Non matrigne, ma madri

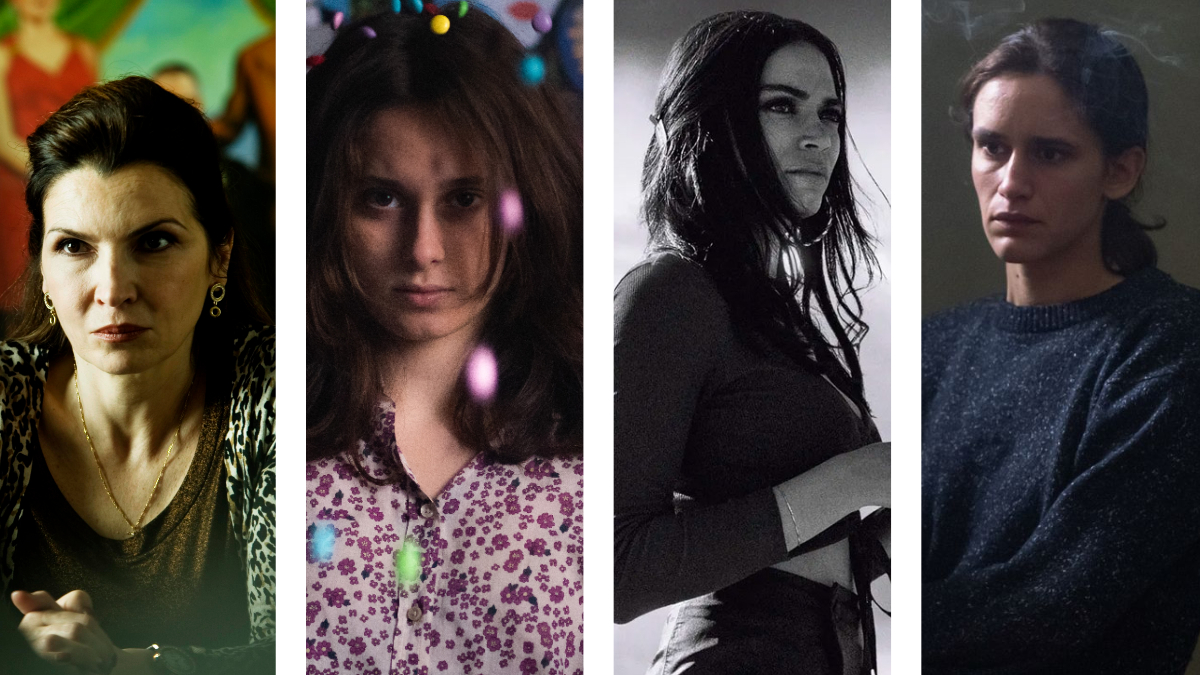

Ma è stata The Good Mothers, tratta dal libro di Alex Perry The Good Mothers: The True Story of the Women Who Took on the World’s Most Powerful Mafia, a stabilire un equilibrio in questo difficile spostamento sul filo dei funamboli che si trasferiscono della parte della mafia e quella dei pentiti. Un racconto corale volto a mostrare quanto sia in verità grande il ruolo della donna in un ambiente considerato puramente maschile, in cui l’evento femminile può insinuarsi senza venir considerato minatorio.

Gaia Girace e Micaela Ramazzotti in The Good Mothers

Donne, madri, figlie che in The Good Mothers si affidano a un magistrato, anche in tal caso donna (seppur di invenzione, ai fini del reportage semi-realistico della serie), e che rivelano il principio primo per cui, dalla parola mafia, sembra impensabile poter tirare fuori connotazioni negative attribuibili alle donne. Se mafia è arroganza, tracotanza e prevaricazione, essere donne e madri e figlie vuol dire venire sottovalutate e, perciò, essere la miglior arma.

Ma, dall’altra parte della bilancia, può essere anche il sapersi liberare da tanto male. Dimostrare di poter maneggiare gli strumenti della guerra, ma scegliere volontariamente di non farlo. Lo ha detto anche Letizia Battaglia in una delle sue ultime interviste, lei che la mafia l’ha fotografata come riporta il documentario del 2019 Shooting the Mafia: “Le donne oggi sono più libere e gli uomini ne hanno paura”. Le donne, invece, non hanno paura di niente.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma