In sessant’anni di scene e di finzioni, puoi aver messo centinaia di barbe finte e di costumi, maschere, trucchi. Sei stato decine di altre persone, hai preso le vite degli altri e le hai vissute al posto loro, ti sei mescolato alle fantasie di Shakespeare e di Molière, sei stato il commissario che fa arrestare Cutolo, il pentito che ha accusato Tortora, un cacciatore in Croazia ignaro della guerra. Hai pronunciato parole di altri e ti hanno premiato, tre David, due Nastri d’Argento, sei stato un volto nel Cinema Paradiso di Tornatore, sei stato l’impostore perfetto che ogni attore aspira a diventare.

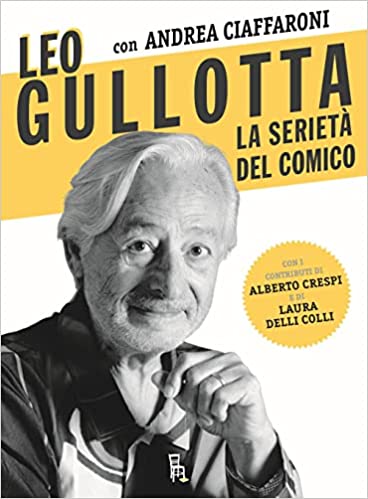

Eppure, dentro una vita in recita, avverti che il tuo posto è dall’altra parte, dove non esiste il velo della menzogna, dove si sente “la timbratura umana”. Così la chiama Leo Gullotta, quest’esigenza di verità che mette in ogni incontro, sui set, in teatro, al tavolo di un ristorante per chiacchierare. La timbratura umana di cui sono piene le pagine del libro in cui racconta il suo percorso e la sua formazione, La Serietà del Comico (editore Sagoma), scritto con Andrea Ciaffaroni.

C’è una parola che ripeterà spessissimo in un paio d’ore, dice e ridice rispetto, come se nel pronunziarla potesse riempire gli spazi da cui è tenuta fuori, “me l’hanno insegnato da ragazzino mio padre e i miei maestri di palcoscenico”.

Come ha scoperto il sacro fuoco?

“Io il sacro fuoco non ce l’avevo. Sono un operaio dello spettacolo. In certe situazioni mi ci sono trovato per curiosità. Ho cominciato da quattordicenne per caso, a Catania non c’era granché per noi ragazzi, si andava a scuola e basta. Sono finito al Centro Universitario Teatrale perché vidi la fila fuori, mi accodai. Entro, mi chiedono cosa ho portato. Niente, che dovevo portare. Non sapevo nulla. Capirono, hanno aperto l’Adelchi, e ho letto quello. A quel punto la mia curiosità era finita. Invece entrai fra i 12 ammessi a un corso di due mesi. Per la metà del tempo rimasi in platea a non far niente. Pensavano fossi un uditore. Tirai fuori la mia letterina, perché non potevo andare in scena? Così, al saggio finale dovettero scegliere un testo con un ruolo per un giovinotto, Morte senza tomba di Jean-Paul Sartre. A quel punto, con la scoperta dell’applauso, anche la seconda curiosità era esaudita. Non potevo sapere che in sala c’era Mario Giusti, straordinario direttore dello Stabile a Catania. Inaugurava la nuova stagione con Questa sera si recita a soggetto. Mi chiamò”.

I suoi cosa le dicevano?

“Ho avuto dei genitori meravigliosi. Sono il sesto di sei figli, nato per fortuna dopo la guerra. Papà faceva l’operaio pasticciere. Fu uno di quelli che portò a Catania la CGIL. Abitavamo in una casa di ringhiera. Quando la domenica gli operai facevano mezza giornata, al pomeriggio venivano in tre-quattro e lo aspettavano per chiedere sostegno contro il principale che non pagava. Allora lui andava a trattare, a cercare un equilibrio. Era molto più grande di mia madre, un uomo pulito, ci ha fatto vivere in grande dignità, ha mandato tutti noi a scuola, in un quartiere popolare come il Fortino. Solo da grandicello ricostruisci perché alcuni compagnucci sparivano e non li vedevi più. Nei quartieri popolari la vita si presenta prima, ma la capisci dopo”.

Che futuro immaginavano per lei?

“A 18 anni dovetti decidere se fare l’insegnante di storia dell’arte o continuare a recitare. Chiesi a mio padre e rispose: mi dispiacerebbe moltissimo se ai tuoi cinquant’anni, tu fossi scontento del lavoro che ti ho suggerito. Parlava poco, aveva una criniera di capelli bianchi. Mia madre era una generalessa, i miei fratelli avevano scelto altre strade: chi militare, chi finanziere al confine triestino. Per 10 anni mi sono formato con Turi Ferro, Salvo Randone, Valeria Moriconi, Glauco Mauri. Mi chiamavano Gullottino. In 10 anni si impara tanto, se lo vuoi. Il nostro è un mestiere che ha bisogno di maturità. Ho conosciuto Sciascia, Camilleri prima del boom, sono cresciuto con Giuseppe Fava, ucciso dalla mafia, ho recitato le sue opere. È stata la mia scuola dal vero”.

Perché l’ha lasciata per andare a Roma?

“Perché un attore non può restare in uno Stabile e diventare un impiegato. Un medico non opera solo appendiciti. Quando sono arrivato negli anni Sessanta, Roma era incantevole. Venni con la speranza del giovane a cui avevano infilato nella testa sogni fuori dai canoni. Piazza Navona, la sera, era piena di registi, andavamo per farci vedere, per sperare. Era la stessa atmosfera di meraviglia che si respirava nel cortile di casa mia a Catania. D’estate si cenava sul balcone, piatti colorati, insalate, pomodori, cipolle, si sentiva parlare di sotto, la mamma calava col cestino la parmigiana, da giù saliva un pezzo di cocomero. In piazza c’era un bar con quattro tavolinetti, ogni tanto durante la settimana arrivava un duo che faceva numeri affascinanti, col corpo e le parole. Quando poi sono arrivato a Roma, un giorno mi sono ritrovato davanti al Sistina. Alzo gli occhi e vedo la locandina luminosa del Rinaldo in campo di Garinei e Giovannini, con Modugno e la grande Delia Scala. E scopro che c’erano pure quei due del cortile, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con il corpo rigido dei clown meravigliosi”.

Sono state le sue prime risate?

“Le mie prime fascinazioni. Il clown è l’incarnazione della serietà del comico. Va in pista sapendo sempre cosa fare, e come, con una nota di poesia. Oggi la risata è incompresa. Nessuno sa distinguere tra grottesco, ironia, satira. Ci fermiamo alla barzelletta. A me hanno insegnato che un attore deve conoscere commedia e dramma. Ricordo ancora la tensione del Quirino quando portammo in scena per la prima volta Il giorno della civetta. Una spinta a crederci l’ho avuta da Ave Ninchi. Per i primi 6 mesi mi ha ospitato in casa sua, con la meravigliosa mamma Fernanda e suo marito. Quando trovai un pensioncina in via Panisperna, presi la camera che costava meno. Poi capii perché: era attaccata alla stanza della vasca dell’acqua. A volte i soldi non arrivavano, andavo avanti a latte e biscotti comprati alla Upim. Lo ricordo con gioia, non con pesantezza. Cercavo scritture, scoprii il cabaret. Al Puff di Fiorini ho imparato a usare i muscoli della faccia”.

Si nasce piangendo. La risata è una conquista?

“Certo, poi bisogna vedere se ridi anche dentro, se è un ghigno della bocca o uno sbracarsi della pancia. La risata è una questione musicale, di pause, di ritmo, non è apparenza. Quando arrivò la proposta di uno spettacolo al Bagaglino con Oreste Lionello, fu la tv a cambiare tutto. Venti edizioni, 14 milioni di spettatori, l’italiano aspettava il graffio ufficializzato verso il potere. Entrarono i sosia dei politici nelle case. Veder Craxi satireggiato era come una striscia di fumetto animata. Tutto l’arco costituzionale ha fatto a gara per venire. Una serata valeva una campagna elettorale. Erano disposti a prendersi pure le torte in faccia. Perché i politici hanno la faccia come il culo. Erano gli anni in cui Forattini disegnava il pisellino di Spadolini, Andreotti con la coppola. Loro sorridevano, furbi, però sorridevano. Si facevano dare anche la vignetta. Questi di oggi non sanno ridere, vogliono che non lo facciamo neanche noi. Sono un cittadino preoccupato. Mi aspettavo attenzione verso la Sanità dopo la pandemia. La conferenza stampa su Cutro è stata raggelante. Non sanno parlare, non conoscono la storia, stanno lì con la bandierina in mano e il fez in testa. Non vogliono solo governare, vogliono l’egemonia. Perché vogliono cambiare la Costituzione? La gestione della Rai è imbarazzante. Fanno distrazione di massa. Vogliono imbavagliare la satira”.

Lei non è mai stato censurato?

“Ho subito la censura per la mia omosessualità. Eravamo pronti a girare la vita di don Puglisi, in odore di beatificazione. Un funzionario Rai pensò che avrebbe potuto giocarsi la poltrona. Al Vaticano in realtà non gliene fregava niente, mi dissero con molto imbarazzo che un omosessuale non poteva interpretare quel prete. Cominciò lo scaricabarile, l’ipocrisia. Ce n’è ancora tanta, in questo mondo, sa? Io sono contento del mio percorso, ma so che quando ti danno un premio, lo devi mettere su una mensola senza dire: io, io, io. Ho avuto belle critiche, non vado a battere il tamburo. Il sorriso è dentro di me. Mi guardano e mi dicono: sei sereno. Ma cosa ne sanno dentro cosa c’è? La serenità te la devi conquistare. Ai Telegatti, anni fa, Berlusconi girava fra i tavoli come ai matrimoni. Sono serate in cui se ci sei o non ci sei, è uguale. Una volta sono uscito con la scusa delle sigarette. Nessuno si è accorto che non sono tornato. Ci devi essere, devi fare i selfie, a me viene difficile convivere con tanta ipocrisia e aridità”.

Leopardi ha detto: chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo.

“Molti si sforzano di rimanere seriosi. Non farmi ridere, si sente dire. La risata dà fastidio. Agli adulti. Ai ragazzini no. Le creaturine ridono piene, corpose, serene. Dopo la morte di Oreste Lionello, la maggior parte degli spettatori non ha sentito la differenza nel doppiaggio di Woody Allen. È una cosa che mi fa piacere. Non ho mai detto sono la voce di Joe Pesci o di Woody Allen. Il doppiatore è un traduttore simultaneo. Non deve stupire. È al servizio dello schermo”.

Lei di cosa ride?

“Dell’espressione di un vecchietto, dell’istinto e della pulizia di un bambino, delle facce di Fernandel e di Louis de Funès. Di quella comicità basata sullo studio, quando poteva eccellere anche un non attore, un elegante intrattenitore come Lelio Luttazzi. Fino al giorno in cui gli fecero pagare la sua camicia dal colore sbagliato. È questo, il Paese. Oggi mi fa ridere Crozza, viene da una scuola, ha qualità e misura. Mi piacciono Ficarra e Picone, che non sono due comici, sono due interpreti. Non fanno la commediolina. Parlano di mafia sorridendo. Graffiano. Citano i discorsi di Borsellino. Puoi imparare a memoria la tua parte, ma una cosa non troverai mai nel copione: l’anima del personaggio. Quella sta negli occhi dell’attrice e dell’attore. Delle persone perbene. Quando c’è. Quando c’è, è bellissimo”.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma