American Fiction segna un punto di svolta nel cinema americano contemporaneo, e a giudicare dalle reazioni del pubblico e della critica ha centrato il segno con cinque candidature agli Oscar, tra cui per il miglior film, la sceneggiatura e l’interpretazione del magnifico Jeffrey Wright, che fa del less is more la chiave della propria recitazione.

La svolta è più significativa di quanto possa apparire, perché questa commedia intelligente, diretta dall’esordiente Cord Jefferson (e disponibile su Prime Video), riesce a incrinare con il sorriso le forzature sempre più grottesche concepite per tutelare le diversità, mettendo in crisi le granitiche certezze del politicamente corretto. Il film è un adattamento del romanzo Erasure, con il quale Percival Everett intuiva già nel 2001 che il principio nobile della tutela delle minoranze avrebbe finito per generare una ghettizzazione al contrario, imponendo nella prassi, e a volte anche nelle regole, parametri che danneggiano la qualità dell’arte, oltre che la dignità di chi la realizza e di chi viene rappresentato: oggi American Fiction punta con forza persino maggiore l’indice contro una deriva segnata dall’ottusità e dall’ipocrisia, riuscendo meritoriamente a evitare un approccio reazionario.

Vedi alla voce (Thelonius) Monk

La storia ha un protagonista che si chiama Thelonius Ellison, e si tratta di una scelta significativa: se il nome è un chiaro riferimento a Monk, il grande jazzista dal quale prende il soprannome con cui viene chiamato nel film, il cognome è preso da Ralph Ellison, autore di The Invisible Man, testo fondamentale per la cultura afroamericana. Non è l’unico ammiccamento di questa satira ambientata nel mondo dell’editoria e del cinema: un personaggio si chiama Wylie, mentre lo pseudonimo usato dal protagonista, Stagg R. Leigh, proviene da Stagger Lee, un uomo di colore che si macchiò di omicidio e divenne il personaggio di una canzone popolare.

Ho voluto elencare questi nomi per evidenziare come il film sia leggibile a più livelli e abbia una struttura colta: non è certamente un caso che il protagonista sia un docente universitario che scrive romanzi come lo stesso Percival Everett.

Miti greci o afroamericani?

Nel caso di Monk, i libri sono rielaborazioni di miti greci che vengono catalogati come studi afroamericani, suscitando inutili proteste da parte dell’autore: un’altra evidenza di un clima culturale caratterizzato dal pregiudizio, il conformismo e l’ignoranza. Il protagonista, nel quale si riconoscono sia l’autore del romanzo che del film, discute nella prima scena con una studentessa bianca che si sente a disagio per il fatto che citi in classe The Artificial Nigger, il titolo del racconto di Flannery O’Connor.

Sebbene cerchi di spiegare che si tratta solo una citazione di un testo di una grande scrittrice, che bisogna contestualizzare ogni espressione, e che lui, persona di colore, non si sente affatto a disagio, viene sospeso dall’università: in un film del genere credo che rappresenti una scelta acuminata citare un’autrice invece di esempi maschili ancora più noti quali ad esempio The Nigger of the Narcissus di Joseph Conrad.

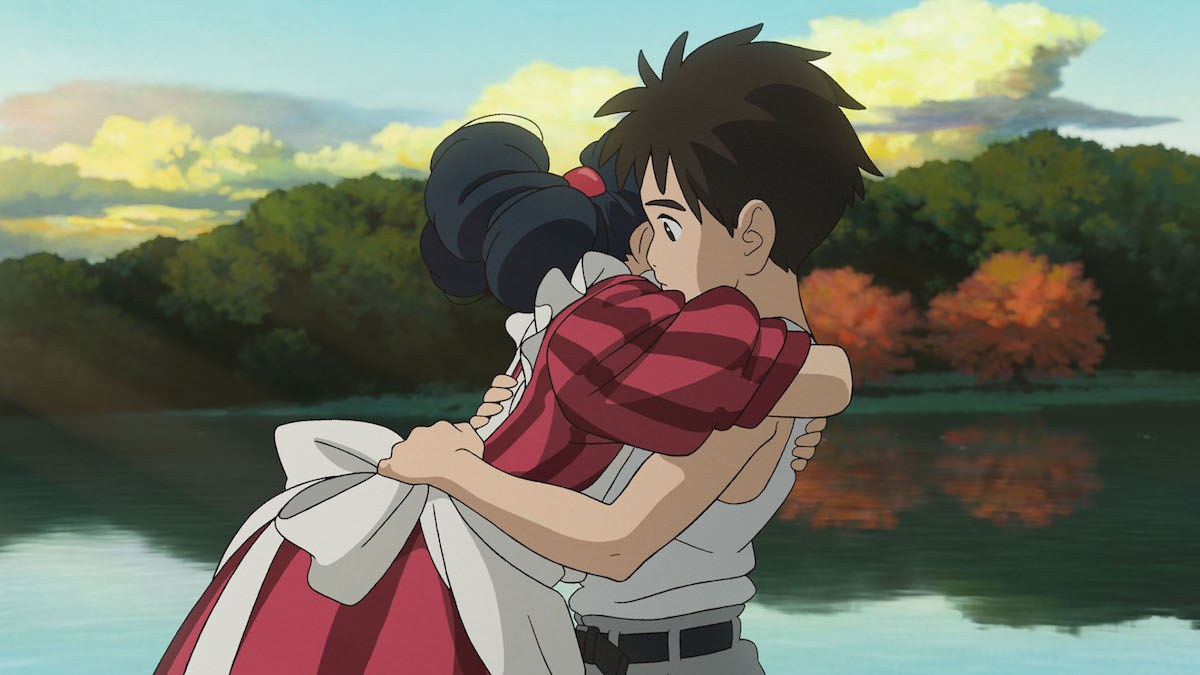

Una scena di American Fiction, diretto da Cord Jefferson – Imdb

Allontanato a tempo indefinito senza un compenso, Monk si trasferisce da Los Angeles a Boston, dove trova una situazione familiare complicata e dolorosa: il fratello è stato lasciato dalla moglie quando quest’ultima l’ha trovato a letto con un uomo. Sembra sollevato dal vivere apertamente la propria omosessualità, ma la liberazione coincide anche con l’uso costante di cocaina e una vita erotica molto promiscua. La sorella (Tracee Ellis Ross, figlia nella realtà di Diana, mito della comunità nera) ha invece un’esistenza più malinconica, ma muore improvvisamente d’infarto, mentre alla madre viene diagnosticato l’Alzheimer.

Un pericolo chiamato ironia

Mi sono dilungato sulla descrizione di questi personaggi perché è significativo come siano descritti senza cadere in alcun cliché, e il modo in cui scrittore e regista raccontano la classe media nera americana non differisce molto da come avrebbero potuto descrivere un’analoga realtà bianca o di un’altra minoranza. Assistendo a un festival letterario, Monk si imbatte in una scrittrice di colore che ha scritto un libro di enorme successo basato invece su i più triti stereotipi razziali.

Disgustato, decide di scrivere un romanzo con uno pseudonimo nel quale ironizza con veemenza su questi cliché, ma il libro viene preso sul serio e riceve una ricchissima offerta sia per la pubblicazione che per i diritti cinematografici. Sempre più sconcertato, Monk viene fatto passare dal suo agente per un assassino fuggito dal carcere, suscitando l’entusiasmo dei responsabili del marketing, che accettano con eccitazione anche il titolo che aveva scelto per evidenziare di aver scritto un testo provocatorio quanto falso: Fuck.

American Fiction: sconcerto, risate e rabbia

Cord Jefferson, che ha fatto molta gavetta nella serie televisive, si rivela abilissimo nel gestire il tono del film, che oscilla tra la malinconia e lo sconcerto, la commedia pura e la rabbia: se Jordan Peele ha debuttato mescolando i generi, lui preferisce rimanerne all’interno, portando alle estreme conseguenze i presupposti con cui ha costruito questa riflessione in chiave di commedia su un mondo nel quale non riesce a riconoscersi.

Il suo debutto non è meno importante, non solo per la rilevanza artistica – la commedia è da sempre il più sottovalutato tra i generi – ma anche antropologica, culturale e politica: al giorno d’oggi risulta una boccata di aria fresca per il coraggio con cui riesce ad andare controcorrente.

La sua satira non risparmia nessuno: il mondo intellettuale bianco liberal, che finisce per attribuire al libro un importante premio letterario, quello dell’editoria e del cinema, e anche della comunità nera: è molto acuto il modo il ritratto della scrittrice che raggiunge il successo grazie al cinico uso degli stereotipi, come è significativo che il libraccio scritto da Monk faccia breccia anche tra persone in buona fede come una vicina di casa con cui vive una storia d’amore.

Semplificazione vince su complessità

Nonostante si rida ripetutamente, ne esce un affresco estremamente amaro: la semplificazione vince sulla complessità e lo stereotipo sulla realtà, ma è proprio la libertà intellettuale di un film come questo che riesce a incrinare una situazione cristallizzata nel dogmatismo e l’ideologia.

È un bene che ciò avvenga all’interno della cultura puritana americana, e ripensando alle forme di censura, all’ipocrisia e ai tanti disastri culturali commessi negli ultimi anni sull’altare della correttezza politica, mi è tornato in mente quanto ha detto John Fitzgerald Kennedy sul proprio paese: “Quanto c’è di peggio in America può essere sempre sconfitto da quanto c’è di meglio”.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma