Il mondo non se ne era ancora accorto, ma all’inizio degli anni Settanta Osamu Tezuka era già il Leonardo Da Vinci della cultura pop. Dopo aver inventato i manga negli anni Quaranta – i fumetti giapponesi che ottant’anni più tardi saranno in testa alle classifiche delle librerie italiane – negli anni Sessanta l’insoddisfatto Tezuka creò i cartoni animati giapponesi come li conosciamo oggi, occhi grandi e budget piccoli, gli anime – che sessant’anni più tardi saranno una colonna dei servizi di streaming.

Il primo anime moderno

Il suo Astro Boy fu il primo anime moderno, il primo personaggio a sbarcare negli Stati Uniti, il primo a comparire su ogni prodotto commerciale per bambini. Nonostante i costi bassi e gli enormi incassi iniziali, la Mushi Productions di Tezuka fu dalla sua nascita sull’orlo del fallimento: Tezuka era più un’artista che un manager e la Mushi andò avanti con grandi passivi. Negli anni Settanta i costi delle serie animate erano diventati insostenibili e per salvare la nave Tezuka si affidò a una delle sue intuizioni. I bambini giapponesi erano già stati conquistati tutti; il mercato da assalire era quello degli adulti.

La Mushi lanciò così una serie di pellicole erotiche d’animazione, battezzata animerama, per inserirsi nel filone dei cosiddetti pink film. Il primo, Le mille e una notte, fu un grande successo, ma il contratto firmato da Tezuka fece arrivare alla Mushi solo un terzo degli incassi. Come uno scommettitore incallito, Tezuka pensò che avrebbe potuto ripagare i debiti con un’altra fortunata giocata. Si indebitò per girare il secondo animerama, Cleopatra, tanto costoso ed erotico quanto fallimentare. Il flop di Cleopatra fu per Tezuka il segnale di abbandonare la nave. Il regista fece solo in tempo ad avviare la produzione del terzo animerama, l’ultimo viaggio della Mushi prima del naufragio definitivo: Belladonna of Sadness.

Belladonna, una film “fatto di pezze”

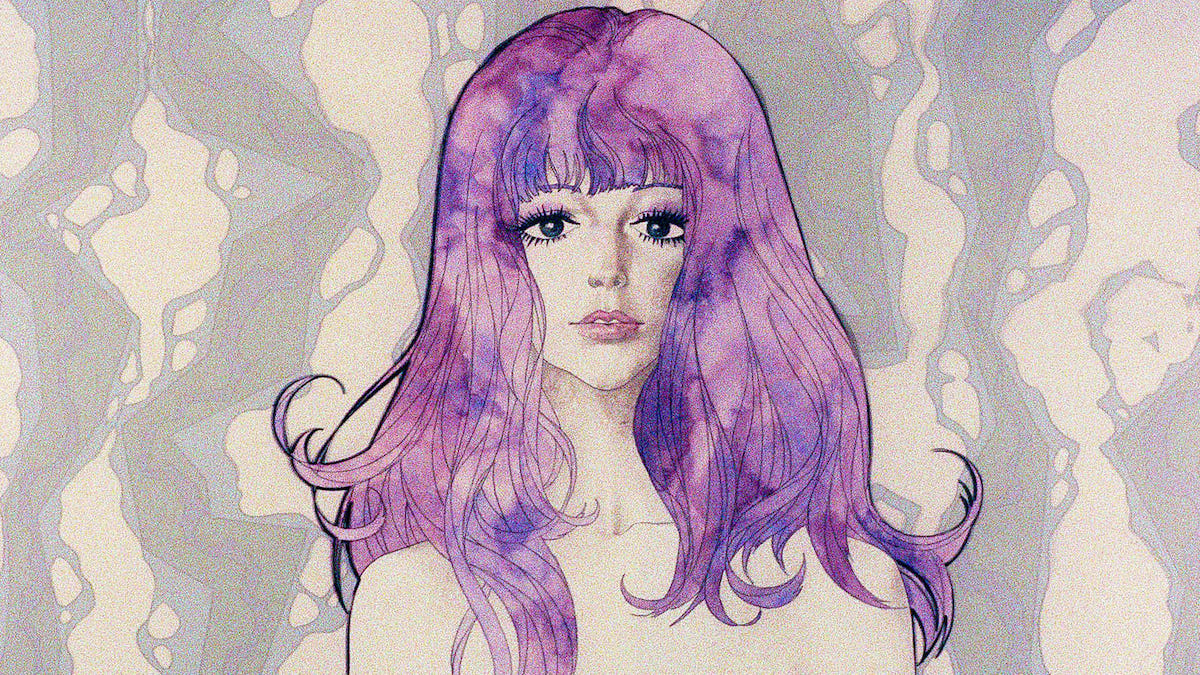

Più che un viaggio, Belladonna fu una deriva. Girato con un budget minuscolo, il regista Eiichi Yamamoto e la sua crew ricorderanno più volte l’opera con un disprezzo disarmante: “un film fatto di pezze”, “un porno mascherato da bella storia d’amore”, “un’animazione inanimata”. La prima sequenza spiega bene le difficoltà della Mushi: una panoramica orizzontale su una linea tratteggiata da una penna che quasi sembra scarica, che anticipa dei fondali con qualche acquerello sparso.

Osamu Tezuka negli anni Settanta

Per i primi cinque minuti in Belladonna non c’è movimento, se non panoramiche e dissolvenze su immagini statiche. Queste prime animazioni inanimate ci raccontano il matrimonio dei giovani e poveri Jeanne e Jean. Come i precedenti “animerama”, Belladonna è una storia ambientata lontano dal Giappone, per un gusto esotico o per vendere meglio all’estero. In una Francia medievale, i due sposi si presentano dal signore di zona per ricevere la sua approvazione.

A suggerire che le cose potrebbero non andare bene c’è il fatto che il barone locale ha un teschio al posto della testa, con tanto di corna minacciose. Ma le cose prendono una piega più terribile di quanto si possa immaginare: il barone decide che Jeanne verrà violentata da lui e da tutti gli uomini della corte. Tornata a casa distrutta e rinnegata dall’inetto Jean, la donna comincia a covare un desiderio di potere. Da un arcolaio di disneyana memoria esce un diavoletto e le propone un patto: lui esaudirà i suoi desideri ma la avrà in cambio.

Jeanne arriva a concedersi completamente a Satana ma senza diventare una vecchia strega. Con sua somma sorpresa, la ragazza diventa ancora più bella, capace di estirpare la peste che ha infestato il villaggio e di diffondervi un altro batterio: quello del piacere sessuale.

Jeanne messa al rogo

Da premesse tetre cresce un film diverso. Ai personaggi statici su sfondi bianchi – l’iconografia del low budget – si alternano fantastici deliri su musica jazz. Nel momento in cui Jeanne cede l’anima al diavolo, comincia una sequenza psichedelica incredibile, dove in decimi di secondo si alternano grandi momenti della storia, dinosauri ruggenti, icone dell’arte, vulcani in eruzione. Quando arriva la peste, due minuti più avanti, comincia un’altra sequenza musicale ipnotica, col morbo che si infrange sul villaggio come un’onda, facendo sciogliere tutto.

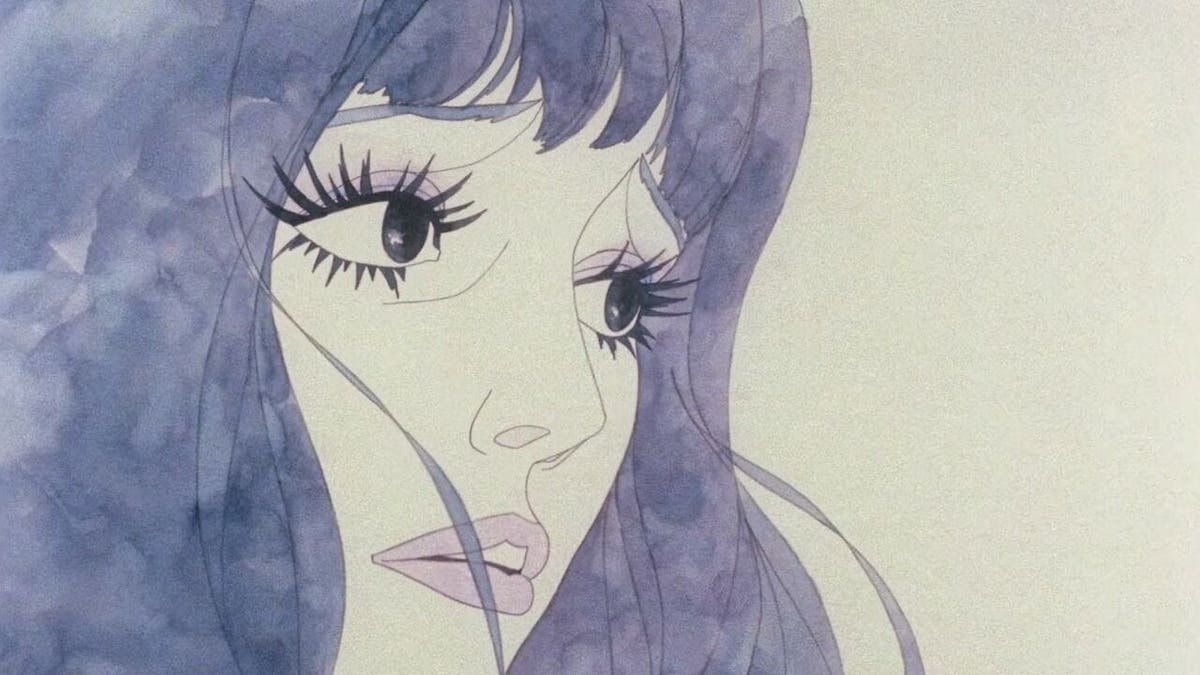

Un’immagine da Belladonna of Sadness

Anche a cinquant’anni dal suo debutto in concorso a Berlino, Belladonna rimane un bacino di idee incredibili, alcune brillanti, altre pazzoidi: qualcosa possibile solo in una casa di produzione che non aveva più niente da perdere. Il diavolo che corrompe Jeanne ha una forma fallica, e commentando il suo personaggio, il veterano Tatsuya Nakadai, attore drammatico in molti film di Akira Kurosawa, disse: “Mai avrei pensato di interpretare un pene”.

Quando alla fine Jeanne (novella Giovanna d’Arco) viene messa al rogo, il film vola e fa un parallelo tra Jeanne e La Libertà che guida il popolo di Delacroix, una scena che ha spinto molti commentatori a vedere in Belladonna un’opera femminista. Un’interpretazione azzardata, per un film che non concede alla sua eroina nemmeno un rapporto consensuale. Ma nonostante i molti seni scoperti, Belladonna non fa mai del sesso un piacere visivo, al massimo ne fa un trip psichedelico. Paradossalmente, ad essere suadenti non sono le fragorose scene di sesso, ma le righe soffici dei fondali inanimati. Rivedendo Belladonna, la semplice linea orizzontale che apre il film diventa una pace per chi sa che arriverà la tempesta.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma