Sulle barricate, sempre. Nata nel 1969 nel segno del cinema libero, in contrapposizione a quello più istituzionale del festival di Cannes, di cui oggi costituisce una sezione autonoma, La Quinzaine des Cinéastes (non più des Réalisateurs: questione di inclusivité, voluta dal nuovo direttore Julien Rejl) ha inaugurato il suo programma con il film d’apertura, Il processo Goldman del francese Cédric Kahn: un film duro e puro, dal cuore “antagonista”, tratto dalla storia vera di Pierre Goldman (Arieh Worthalter), rivoluzionario, attivista, rapinatore, condannato all’ergastolo, poi scagionato dalle accuse di omicidio e infine ucciso misteriosamente, davanti a casa, nel 1979.

Un film-processo ambientato interamente all’interno dell’aula di tribunale: siamo nel 1976, alla sbarra c’è Goldman, difeso dall’avvocato Georges Kiejman (Arthur Harari, compagno della regista Justine Triet, in concorso a Cannes con Anatomy of a Fall), il clima è teso. L’accusato – figlio di ebrei polacchi sfuggiti alla guerra, ex combattente tra i guerriglieri venezuelani, “comunista, ebreo, amico degli africani”, irascibile e intelligentissimo – è convinto di essere vittima di un complotto della polizia, dei fascisti, dell’antisemitismo che come un virus si sta diffondendo in Francia. Diventa il simbolo della sinistra post sessantotto, è sostenuto da intellettuali come Simone Signoret e Sartre. Vincerà il processo, ma ancora oggi il caso divide la Francia. Un’ambiguità che – come racconta a The Hollywood Reporter Roma lo stesso Kahn – il film cerca di restituire con precisione filologica, appassionata. Viscerale.

Perché si è concentrato sul processo?

Come spettatore non amo i classici biopic, ma come regista ho una passione per le storie di personaggi reali. Ho cercato l’angolazione giusta per entrare nella storia. Non penso che Goldman abbia avuto una vita straordinaria: la cosa più straordinaria che ha fatto è il processo. Prima non era un eroe. Lo è diventato in quel momento.

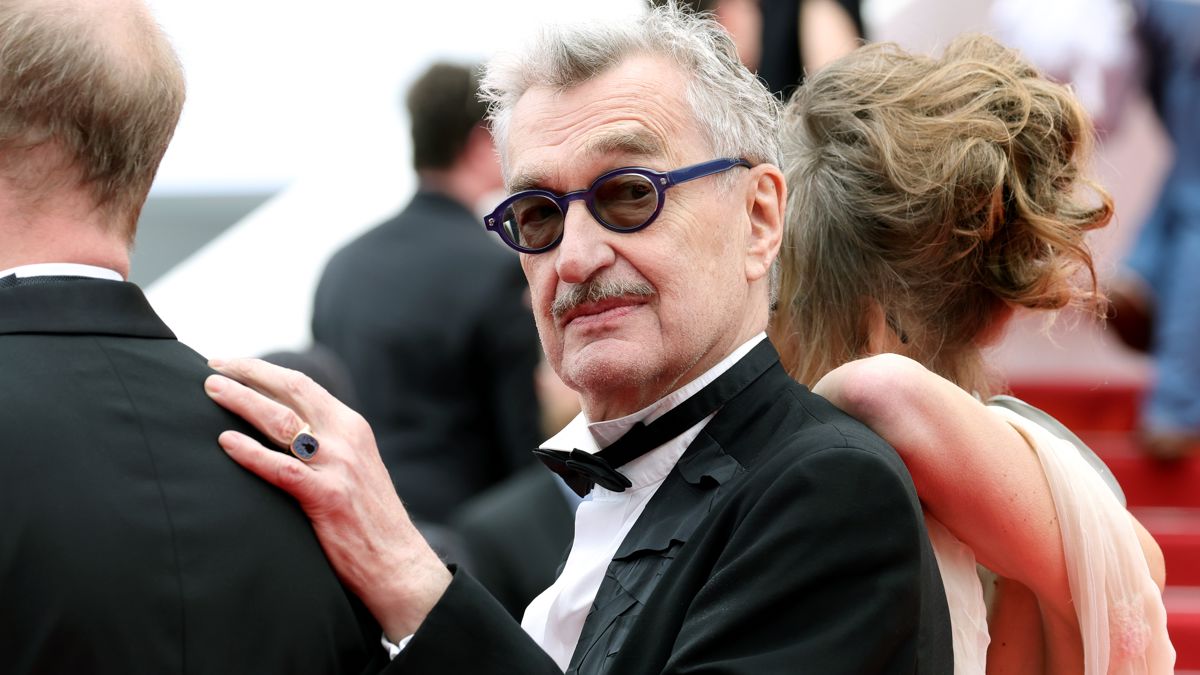

Il regista de Il processo Goldman, Cedric Kahn

Come ha girato all’interno dell’aula?

Ho preteso che ogni giorno sul set fossero convocati tutti, attori e comparse, anche se non erano previsti in scena. Non c’è stato un solo giorno in cui sia mancato qualcuno: eravamo tutti lì, ripresi da tre macchine, come in uno spettacolo televisivo in diretta. Ogni scena veniva girata dall’inizio alla fine, senza interruzioni. Volevo creare una situazione immersiva, per gli attori e per gli spettatori.

Ha scelto gli attori anche in base alla somiglianza fisica con i veri protagonisti della vicenda?

La cura nella scelta dei volti da inquadrare è stata meticolosa. I membri della famiglia di Goldman, i militanti di sinistra, gli antillesi, i suoi fan e i suoi nemici. La pubblica accusa, le vittime, i poliziotti, i componenti della giuria. La mia prima regola sul lavoro è che ogni persona che appare nel film è importante.

Arieh Worthalter è uno straordinario Goldman. Come l’ha preparato al ruolo?

Ho avuto un’intuizione. Mi sono reso conto che aveva il personaggio nel corpo, nella fisicità e nella storia. Mi sono fidato di lui, sicuro che lo avrebbe reso a perfezione. Non gli ho dato indicazioni. La messa in scena era studiata per mettere gli attori in condizione di trovare da soli i loro personaggi. Quando recito, detesto che mi sia data “l’intenzione” del personaggio. Preferisco basarmi sulla mia intuizione.

Sul set avete improvvisato?

Mai. Per me era inaccettabile. Il soggetto del film è la parola, la capacità di esprimersi, la forza della comunicazione. Era tutto scritto nel copione, a parte le reazioni del pubblico: quella è l’unica cosa che è stata improvvisata. Quando ho avvertito un’imprecisione nel testo, l’ho corretta in post sincronizzazione del suono. Per me è stata un’ossessione.

Ha lavorato alla sceneggiatura con l’avvocato di Goldman?

Ci siamo solo incontrati. Non esistono atti del processo, perché allora non si usava la trascrizione. Quindi ci siamo basati sugli articoli di giornale: oltre 300 pagine sui due processi. Ci siamo comportati come scultori, che ricavano la forma da un blocco di materia.

Ha parlato con altri testimoni?

Con i due avvocati e con qualche persona che ha assistito al processo.

Il film non giudica Goldman: mai avuto la tentazione di parteggiare?

La ricerca della verità è alla base di qualunque processo in un sistema giudiziario degno di questo nome. L’esercizio della giustizia è arrivare alla verità senza avere pregiudizi. Io non mi sento al di sopra della giustizia.

Però il dibattito sulla sua effettiva innocenza è ancora aperto. Che idea si è fatto?

La sua storia è appassionante e misteriosa proprio per questo. Si è portato la verità nella tomba. Non ho convincimenti, ma prendo atto dell’ambiguità che tuttora circonda il caso.

In Europa torna il consenso per l’estrema destra. È un caso che il suo film arrivi adesso?

È un progetto che ho in mente da tantissimo tempo, e che è maturato solo oggi. Non posso dire di averlo fatto per offrire uno spunto critico sulla Francia di oggi. Ma non posso fare a meno di constatare tutte le risonanze che ha con la nostra realtà. È stata, diciamo, una felice sorpresa. Ma non sono stato strategico. Un film si astrae dal suo tempo, e quando incontra una simile coincidenza è un miracolo. Del resto, se con il tuo cinema provi a essere attuale, finirai per arrivare sempre in ritardo.

A quali risonanze si riferisce?

La nostra società non evolve, il razzismo non è stato inventato oggi. Persone come Goldman, con i suoi ideali e la sua dialettica, sono elementi ancora vitali e importanti nella discussione pubblica.

Come si aspetta che verrà accolto il film in Francia?

Con curiosità. Con un bel dibattito. E spero tanta emozione.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma