Pete Doherty si nasce e si diventa. Ovvero, un ragazzo (im)probabile – storpiando la sua autobiografia, A Likely Lad, uscita nel 2022 – divenuto star dell’indie rock e del post punk revival. Non si scampa, lui lo sa, ci gioca, anche quando lo incontriamo al recente Zurich Film Festival, vestito di tutto punto, quasi fosse un dandy proveniente da un’epoca lontana, quella della Factory e di Andy Warhol. Si presenta puntuale, vestito, in parte, come ce lo siamo sempre immaginati, completo gessato, la cravatta-foulard, cappello grigio d’ordinanza. E, l’immancabile sigaretta, Lucky Strike, che si accende dopo pochi minuti, alzandosi dal tavolo, ma continuando a rispondere, a parlare di musica, di vita e arte.

L’occasione è la presentazione del documentario a lui dedicato, Pete Doherty: Stranger in My Own Skin, diretto dall’attuale moglie Katia De Vidas, nel quale, quasi davanti a uno specchio temporale, si ripercorrono le tappe della sua esistenza di (ex) maledetto della scena musicale. Doherty, peraltro, sarà ospite al Festival dei Popoli di Firenze, esibendosi in uno Showcase Live dopo la proiezione del doc, proprio nella giornata di chiusura, domenica 12 novembre.

E quello che si vede è un viaggio inedito, frutto di 200 ore di filmati girati nell’arco di 10 anni, in cui risuonano molte delle sue parole chiave: dipendenze, cocaina, i luoghi, la Thailandia, che per lui fu il rehab salvifico per disintossicarsi, e musica, tanta, con i concerti, i live, il dietro le quinte. Prima come frontman-fondatore dei Libertines, poi dei Babyshambles, poi solista, e ora con i The Puta Madres, di cui fa parte anche la compagna – musicista, ora nelle vesti di regista e produttrice. Ci sono gli abissi personali, la popolarità, l’esistenza estrema, i dipinti, i diari scritti e filmici, i backstage, le performance, i brani memorabili (il titolo del documentario è un brano del 2013 proprio dei Babyshambles, ndr), la riconciliazione col padre. Il tutto arricchito dalle testimonianze di chi lo conosce, a partire da Mick Jones, ex chitarrista e cantante dei Clash. Ma Pete Doherty: Stranger in My Own Skin è anche un racconto di creatività e d’amore, di caos e intimità, e come dice proprio lui, “Maybe if we knew the end of the story, there wouldn’t be any more story”. La storia infatti non finisce qui.

Una curiosità. Ci sono un sacco di riferimenti alla Union Jack inglese, ma alla fine lei ha in mano la bandiera francese, come mai?

Adoro semplicemente le bandiere, soprattutto da un punto di vista nazionalistico.

Mai avuto problemi a sventolarne una di troppo?

Una volta sul palco, mi trovavo in Perù, sventolai la bandiera nazionale del paese dove stavo suonando.

Gli indigeni vennero da me, dicendomi: “Non dovevi farlo, c’hanno annientato”. Allora rimediai, portando la loro con me, ma dall’altra parte si arrabbiarono i peruviani, per il fatto che gli indigeni non vaccinano i loro figli. Non c’è davvero un simbolismo, ne sono attratto. Anche se c’è stato un tempo, quando mi sono trasferito in Francia per la prima volta, in cui ero un po’ ossessionato dalla Rivoluzione francese e da quell’epoca. Credo che tra tutte le bandiere, quella sia la più particolare per me. La musica pop ha recuperato la bandiera inglese, se pensi a gruppi come i Kinks e o gli Who, che in realtà sarebbero tutti stati a favore della Brexit. Quindi la linea tra stilismo e nazionalismo è molto sottile.

Andiamo al documentario: che impressione fa rivedere una parte così ampia di vita?

Beh ci sono tanti tipi di emozioni, probabilmente tutte, le stesse che proverei se dovessi rivivere alcuni dei momenti più intensi della mia vita su un grande schermo. Imbarazzo, orgoglio, attimi frustranti. Sì, c’è molto lì dentro.

E ogni volta che lo riguardo esce fuori qualcos’altro. È diventata una storia.

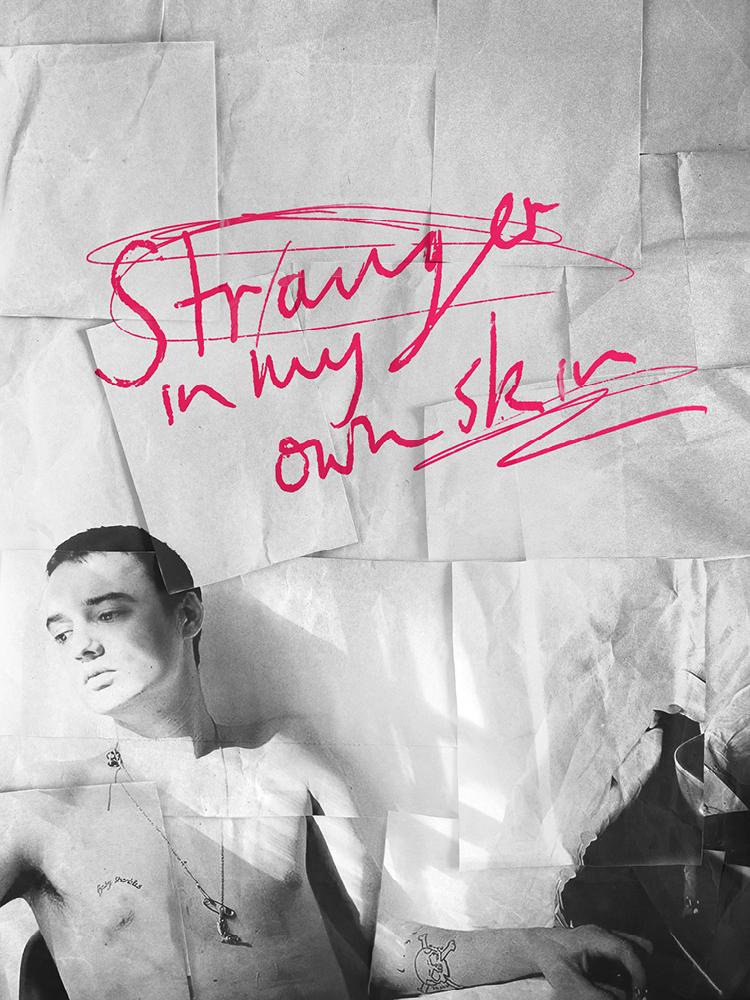

Pete Doherty, il poster del documentario che gli ha dedicato la compagna

Sembra un documentario anni ‘70, dove si filmava qualsiasi cosa, senza quasi mai censurare, a parte quando chiede di smettere di filmare. Ci sono stati momenti in cui ha posto davvero dei confini su alcune scene?

Per tutelare la mia privacy? No, seppur all’inizio intorno c’erano troppe persone, poca intimità. Dopo non me ne sono accorto.

C’è un momento in cui racconta della sua ansia legata alla relazione di amore-odio con il palco. Mi ha ricordato Andy Partridge (co-fondatore, chitarrista e cantante degli XTC, ndr), aveva lo stesso problema. Le è mai accaduto?

Ho sempre pensato che prima o poi mi sarei fermato, sì. Eppure sono andato avanti, spesso arrivando a causare grossi guai con il management degli eventi, con gli altri musicisti, con i festival. Ma sono arrivato a un punto in cui dovevo farlo, perché pensavo che se non fosse successo probabilmente sarei morto. Non era solo ansia necessaria, ma anche gioia estrema, un piacere estremo, non potevo immaginare di cancellare un concerto, a meno che non fossi malato.

Ora lo capisco: era più quasi come andare in guerra.

Continua a dipingere come una volta?

Sì, in realtà stavo lavorando su una tela proprio l’altra sera. L’arte è tutto, è la mia vita, in alcuni casi basta la voce a crearla, in altri no. A volte è impossibile comunicare ogni cosa, ma con una chitarra, o con una tela, posso davvero esplorare quello che sto cercando di dire. Mi riferisco a catturare cose e trasmettere messaggi a persone che non ho ancora incontrato o a individui con cui non riesco davvero a comunicare, per questo devo inserirlo in una canzone o in un altro linguaggio visivo. Non cerco di rappresentare nulla, è davvero una ricerca personale di significati e comunicazione.

Da quando si è “ripulito” è cambiato qualcosa nella sua scrittura?

Sento che è meno frenetica ora, meno creativa, c’è meno urgenza. Quando mi drogavo, avevo bisogno di creare, di dimostrare alla gente, soprattutto agli altri compagni della band o al nostro manager, che non stavo sprecando il tempo. C’era la droga, sì, ne volevo, ma scrivevo tante canzoni. Adesso non è più così. È un diverso tipo di pressione, è più un’impresa personale. Allora mi sentivo prolifico, lo ero anche prima di prendere i farmaci, potevo stare sveglio anche per quattro o cinque giorni consecutivi senza dormire, in un mondo chiuso e autonomo, circondato da tutto ciò di cui però avevo bisogno. Mentre ora devo fare il bravo, dar da mangiare bambina (si riferisce alla terza figlia, Billie- May, avuta lo scorso giugno proprio da Katie De Vidas, ndr), o lavare i piatti.

Pensare che prima bastava buttare i piatti dalla finestra e concentrarsi solo sul lavoro.

Ad un certo punto viene citato Oscar Wilde, che è una delle sue ispirazioni.

Lo sarà sempre: è stato un artista fantasioso ed eloquente, mi ha catturato fin dall’adolescenza. Non ci siamo mai persi.

C’è un documentario musicale che ha visto o ricorda?

Dont Look Back di D. A. Pennebaker, in cui si segue il tour d un giovanissimo Bob Dylan, mentre non sono ancora pronto a guardare, ad esempio, Get Back di Peter Jackson, sono 6 ore, ma ho la sensazione che potrei commuovermi (ride, ndr). Di recente mi è capitato di vedere invece l’episodio de I Simpson, dove Lisa è perseguitata dallo spirito di Jim Morrisson. Voglio dire, anche per gli standard dei Simpson, non è proprio un documentario, ma è fantastico, non trovi? Ci sono altri due documentari importanti, visti uno dietro l’altro. Il primo era sui Clash, Westway to the World diretto da Don Letts: avevo 21 anni, mi dissero, “devi guardarlo perché ti cambierà la vita”. E così è stato.

E poi The Filth and the Fury (Oscenità e furore, ndr) di Julien Temple, sui Sex Pistols.

Cosa ha provato?

Il giorno dopo vagavo per Londra, percorrendo London Bridge, il fiume: in quel momento avvertivo un senso di fervore quasi religioso. Non solo per la città, ma anche per la chitarra.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma